모에서 호까지, 멀고도 흐릿한 미지의 문학밝히지 못한 구석자리를 비추는 일.

-

초록 수첩필리프 자코테

초록 수첩필리프 자코테<초록 수첩>이라는 제목에서도 짐작할 수 있듯이, 자코테는 ‘시’라는 용어보다, 일종의 그 대안으로 ‘수첩’, ‘노트’ 같은 단어를 선호하며 파편적인 시와 산문을 수록했다. 글에는 벚나무, 모과나무, 오렌지나무, 작약, 접시꽃, 비오는 날 비를 흠뻑 맞은 나무와 식물들, 풀들이 나오는가 하면, 천공을 뚫을 듯 비상하는 종달새, 무늬말벌, 파란색, 노란색, 하얀색의 깨새도 나온다. 꽃, 나무, 자연, 우리 앞에 놓인 세계 앞에서 자코테는 확정과 단정을 늘 경계한다. 묘사도, 개념도, 형상도, 지연되고 미끄러진다. 황토도 황금도 아니라고 말할 때, 아니 황토이면서 황금이라고 말할 때, 겹치고 지워지는 움직임너머로 언어 너머의 것이 드러난다.

-

노시야 드림아구스틴 페르난데스 마요

노시야 드림아구스틴 페르난데스 마요2006년 출간 이후 스페인 문단에서 ‘노시야 제네레이션’이라는 운동을 촉발한 작품. 소설은 113개의 짧은 글로 이루어져 있다. 이야기의 중심에는 네바다 사막 한가운데에 위치한 포플러나무가 있는데, 실제로 존재하는 이 나무에는 이곳을 지나간 여행자들이 남긴 수백 개의 신발이 걸려 있다. 이 이미지는 파편화된 여러 이야기와 인물들이 모이는 중심점 역할을 한다. 페르난데스 마요는 인디 영화, 개념미술, 컴퓨터공학 논문 등 다양한 레퍼런스를 엮어 소설을 구성한다. 선형적 서사로 연결되어 있지는 않지만 그 무엇보다 더 긴밀히 연결되어 있는 이야기 파편들은 그 자체로 현대적인 삶의 방식을 예견하고 있다.

-

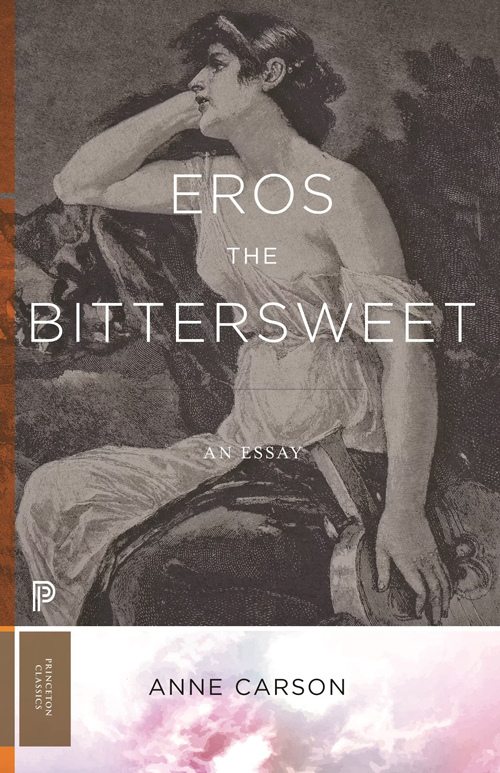

에로스, 달콤씁쓸한앤 카슨

에로스, 달콤씁쓸한앤 카슨글은 ‘에로스’를 ‘달콤씁쓸하다’고 정의한 사포의 시로부터 시작하여 다양한 그리스 로마의 고전 작품을 분석함으로써 에로스라는 개념을 탐구하고 있다. 여기서 앤 카슨은 에로스라는 개념이 구술 사회에서 문자 사회로 넘어가면서 사람들에게 더 예민하게 인식되었고 첨예하게 다뤄졌다고 주장한다. 다시 말해, 에로스 탐닉과 문자 사용은 서로 유사한 성격을 지니고 있으며, 후자가 전자를 촉발했다는 주장이다. 근본적으로 문자 중독자로서의 성격을 가질 수밖에 없는 문예인이 할 수 있는 가장 흥미로운 주장이며, 역시 문자 중독자라면 누구나 흥미진진하게 읽을 수 있는 글이다.

-

플레인워터앤 카슨

플레인워터앤 카슨기억과 욕망이라는 주제를 중심으로 이루어지는 고대 그리스 시인 미네르무스와의 가상의 인터뷰, 이탈리아 현상학 학회를 배경으로 펼쳐지는 환상적인 서사, 일련의 신비로운 마을을 묘사하는 연작시, 내밀하고 포착하기 어려운 물을 쫓는 순례자의 이야기 등 시와 산문의 경계를 무너트리는 앤 카슨이라는 장르를 여실히 보여주는 작품집. 작가는 고대의 목소리들을 현재로 불러들이며 그들의 이야기를 현대적으로 재구성한다. 기억, 정체성 그리고 우리가 경험으로부터 의미를 구성하는 방식에 대해 성찰하도록 이끄는 작품집.

호기심을 불러일으키는 책, 의지와 무관하게 불가항력적으로 끌리는 책, 쉽게 어떤 장르나 명칭으로 규정할 수 없는 책, 즉 유일무이한 책, 키냐르의 말을 빌리자면 ‘어두컴컴한 곳에서 악령처럼 덮치는 뇌우, 혹은 불시에 우리를 덮치고는 완전히 젖게 만드는 소나기’ 같은 책. 모호의 책이 그런 책이 된 다면 좋겠습니다.

비올레트 르뒥, 플랜 오브라이언, 마르셀 슈왑, 자크 루보, 엘렌 식수, 모리스 블랑쇼, 조에 부스케, 로베르 팽제, 게르하르트 마이어, 요나스 메카스……. 검토했던 작품 중 기획 단계를 모두 무사히 거쳐 계약까지 완료된 작품의 비율은 굉장히 적습니다. 출판에는 그만큼 다양한 고려 요소가 있다는 뜻이겠지요. 그러한 결정과 무관하게 애착이 가는 작품과 작가도 많습니다. 위의 이름은 아쉽게 검토 단계에서 진행을 멈춘 작가들입니다. 이 사이에는 여전히 고민하고 있는 작가의 이름도 숨어 있습니다.

(10년은 너무나 거대한 숫자이긴 하지만) 모호에서 나온 책만으로 하나의 작은 지형이 그려지면 좋겠습니다. 서로 다른 개성을 가진 책들이지만 모종의 비밀스러운 연관으로 그 가까움과 멂이 큰 그림 안에서 그려진다면 모호를 따라 한 권 한 권 책을 읽어나가는 재미가 생기지 않을까요?

이벤트 도서 포함 국내도서 3만원 이상 구매 시

모호 머그

대상도서 모두 보기- 이벤트 기간 : 2025년 2월 14일 ~ 소진 시까지

- 이번 주문으로 발생할 예상 마일리지에서 우선 차감됩니다.

- 예상 마일리지로 부족한 금액은 기존에 보유한 적립금, 마일 리지 순서로 차감됩니다.

- 보유 적립금/마일리지가 부족한 경우, 남은 금액은 추가로 결제하셔야 합니다.

- 참고서, 중고도서, 외국도서,전자책 주문금액은 제외됩니다.