|

이전

다음

전자책종이책 13,500원

| 대여 |

|

| 구매 |

|

| 만권당 | 첫 달 무료 |

과학 주간 16위|

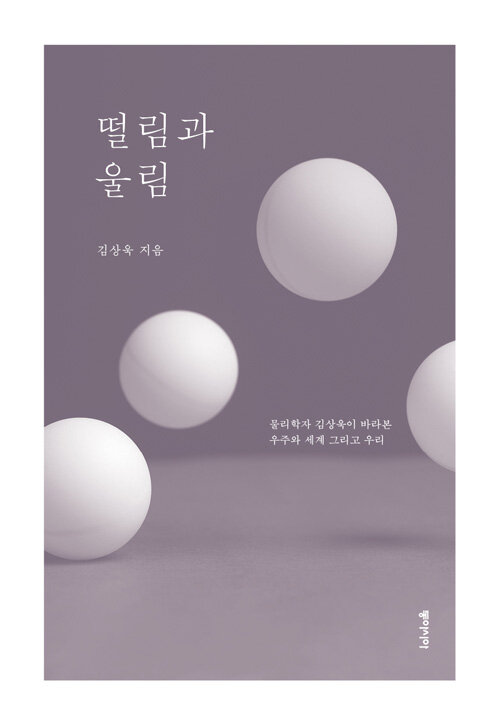

- [eBook] 떨림과 울림 - 물리학자 김상욱이 바라본 우주와 세계 그리고 우리

-

구매 8,100원 (10%, 900원 할인, 종이책 정가 대비 46% 할인)

구매 8,100원 (10%, 900원 할인, 종이책 정가 대비 46% 할인)

대여 4,500원 / 90일

대여 4,500원 / 90일

- 대여기간은 다운로드 시작일부터 카운팅됩니다.

- 대여도서는 소득공제 대상이 아닙니다.

- 배송상품이 아닌 알라딘 뷰어에서 이용 가능한 디지털상품이며, 프린트가 불가합니다.

-

이용 안내

기본정보

기본정보

편집장의 선택

편집장의 선택

"진동을 떨림으로 바꾸니 물리학이 다정해!"

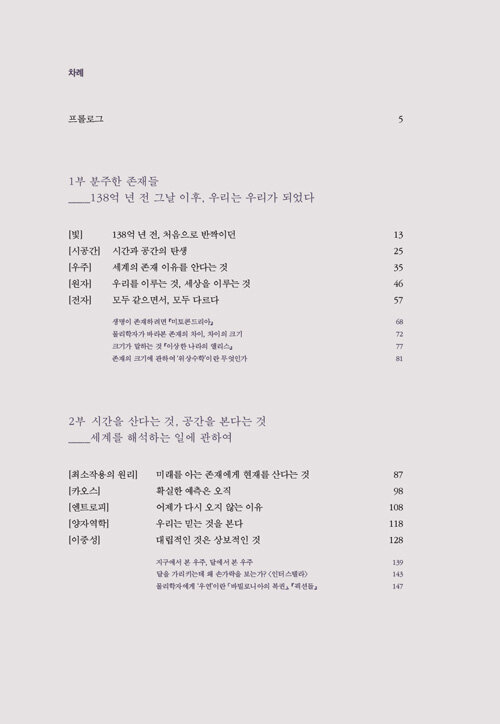

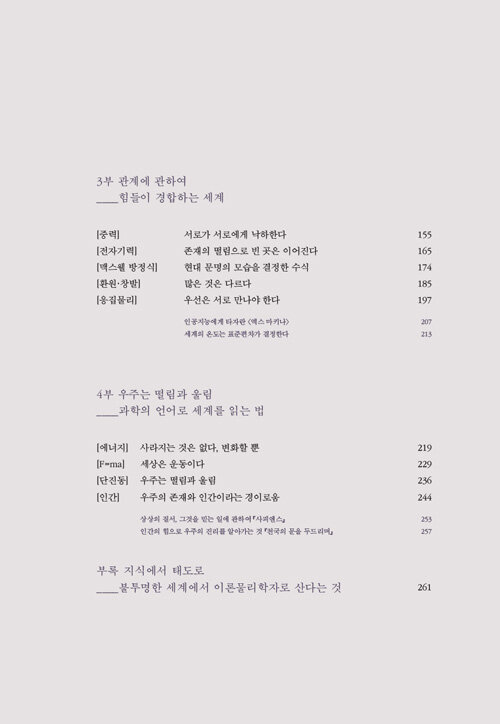

”존재의 떨림은 서로의 울림이 된다.” 이 책의 제목을 만든 문장이다. 인간의 눈에는 보이지 않지만 온갖 사물부터 공기, 심지어 빛까지 온 세상은 떨리고 있고, 인간은 그 떨림에 울림으로 반응하며 또 다른 떨림을 전한다는 설명이다. 이공계 수학과 전자공학의 주요 내용이라 할 진동을 떨림으로 풀어내니 왠지 이해가 되는 기분이 들고, 다른 개념은 어떻게 풀어냈을지 궁금해지기까지 한다.

생각해보면 물리학자라고 해서 처음부터 기호와 수식으로 설명하고 대화했을 리는 없다. 소리는 어떻게 들리는 것인지, 별빛은 어떻게 지구에 도착하는 것인지 물었을 테고, 떨림와 울림, 아니 그보다 범박한 표현으로 생각을 나눴을 게 분명하다. 그렇게 '우리'의 호기심과 궁금함에서 시작된 물리학이 더 멀고 깊고 커다란 세계를 알아갈수록 '우리'와 멀어졌던 게 아닐까. 물리학자 김상욱은 이 거리를 한껏 좁혀 떨림과 울림을, 서로의 진동을 느끼고 나눌 수 있도록 "근사한 과학의 언어를 읊는다." 물리학이 인간적으로 보이길 바라는 그의 마음은 충분히 전달되었고, 이제는 모든 게 물리학으로 보이는 착각에 빠져들 정도다. 정말 떨리는 순간이다.

- 과학 MD 박태근 (2018.11.09)